发布时间:2019-06-05 08:46 作者: 来源:

干瘦的身躯与略显宽大的“军装”不太服帖,干枯的手不时抚过左胸前的两行奖章,午后的阳光投影在这些形状不一的功勋章上,似乎打开了一段尘封的往事;紧抿的唇线里,已没有多少牙齿,但透露着一线倔强;眼神已没有当年的清澈,总是沉默地看着四代儿孙在地上转来转去,绝大部分的声音到了那双枯瘦的耳朵前,戛然而止……

“一身戎装”的杨胜宪老人

“早就聋了,在朝鲜战场被美国飞机扔下的炸弹炸坏了,前些年我们说话都需要吼,现在得趴在耳朵上喊了。”二孙子杨子光看着静静坐立的爷爷杨胜宪说。

在杭锦旗锡尼镇中图村,94岁的杨胜宪绝对是一个充满故事的人物。

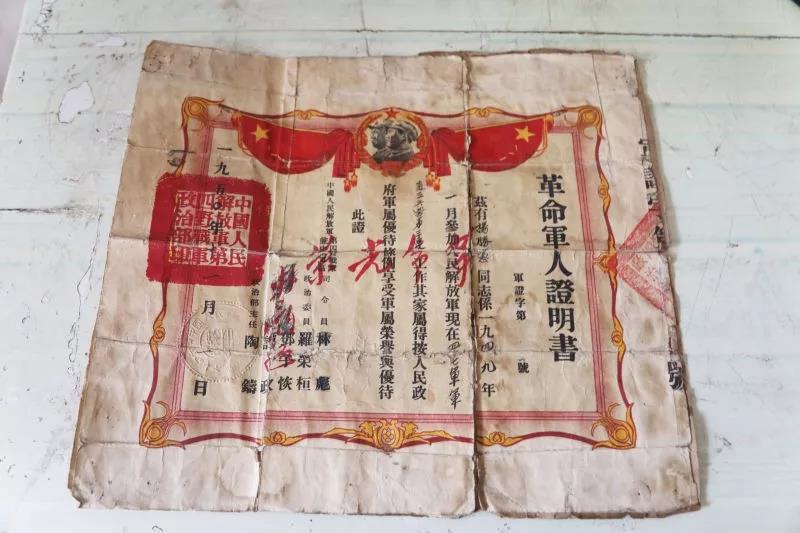

1949年,23岁的杨胜宪参军入伍后,3岁的儿子还没有学会记事便失去了父亲的庇护,而父亲从此音信全无。1954年10月20日,历经枪林弹雨的杨胜宪光荣复原,他拒绝了政府的疗养安排,选择回到家乡务农,尽管他在1951年12月立过三等功一次。大大小小的纪念章、军功章,一本中国人民志愿军颁发的“功臣纪念册”,一张和朝鲜小朋友的合影,便是他最值钱的家当。

杨胜宪老人最值钱的“家当”

早已长成了毛头小伙子的儿子,一看到这个满口“侉子话”的父亲便躲得远远的,任凭母亲怎么拽都拽不到跟前。据家里人回忆,直到儿子在45岁时英年早逝,都很少听到他叫一声“爸爸”。但杨胜宪默默地全盘接受了这样的骨肉疏离,一直都倾尽全力帮助儿子打理生活,他的那些奖章也成为孩子们幼时最惹人艳羡的玩具。儿子去世后,他拿出所有的抚恤补助交给媳妇儿,供三个孙子一个孙女上学,对孩子们的这种“支持”在刚刚能解决温饱的农村家庭并不多见。

回乡后的杨胜宪很快成为村里的“能人”,当选了大队书记,在战场上学的急救知识派上了用场,乡亲们有个头疼脑热,他给打针配药;牲口有了毛病,乡亲们还是喊杨胜宪出马,扎针灌药,都听他的。这种“赤脚医生”的身份,一直伴随在他二十多年的大队书记的身份里,混合产生了一个充满传奇色彩的人物形象。

在过去的很多年里,从人民公社到改革开放再到新世纪,村里的好几代人都听他讲过故事——自己的故事:从西北到湘西,从中国到朝鲜,从剿匪到抗美援朝。其中的酸甜苦辣、衣衫褴褛、食不果腹,杨胜宪并不怎么刻意强调,他只讲中国军人多厉害,在朝鲜战场上如何含笑沙场、血染红旗,可以不顾头顶黑压压的美国飞机去维修通讯线路,那些令人热血奔涌的细节总是引来一片唏嘘。

这一点,四个孙子孙女颇为遗憾,都觉得在那些爷爷还年轻健壮的时刻,所有的故事都应该有所记录。

也许正是这样的亲历,有意无意地点燃了杨子光的家国情怀。1985年,当杨子光和家里说要参军去,爷爷拍着他的肩膀说:“去吧,报效国家去,和平年代也需要军人保家卫国,不要怕苦怕累。”寥寥嘱咐,却成为杨子光应对一切困难的有力武器,直到今天,依然如此。

除了讲不完的烽火连天生死冲锋,杨胜宪传授给家里人的第一口诀便是“不求人”。

“就是个倔人,家里再困难,都不和政府张口。”大孙媳妇杭翠梅多次强调她对爷爷的看法。

儿子先天身体不好,家里亲戚都劝杨胜宪想想办法看能不能成为“公家人”。尽管他对这个唯一的儿子心存万千亏欠,但还是表明态度:不去,并且告诫妻子也不可以去找任何人。

后来,杨胜宪凭着一股子军人的狠劲儿,没明没夜地勤于劳作,硬是带着全家吃上了白面馒头。但在国企改革大潮中,四个孙子孙女相继全部成了下岗工人。

当全家都再次陷入温饱恐慌时,老人只是掏出了所有的积蓄,说了一句话:“不能给政府添麻烦。”便堵了所有人的口,“当初我们想让爷爷去找找政府,看能不能给我们安排个工作,爷爷一句话我们都死心了。”回忆起那段困难日子,杭翠梅毫不隐讳自己当初的想法。

而在杭翠梅的婆婆、杨胜宪的儿媳妇牛凤英来说,公公最大的特点是“善”。19岁便嫁入杨家的牛凤英,如今也成了75岁的老人,回首过去近60年的生活,牛凤英几度哽咽:“谁家有困难他都看不得,大集体的时候,村里有几户特困户揭不开锅,他背着麻袋去公社要救济粮,回来一点不剩地给这几户送过去”。尽管自己家里也是揭不开锅,亲戚来了都得出去借面做饭,娃娃哭着闹着想吃点救济粮,但杨胜宪从没给家里人开过“后门”。相反,旁边有一个孤寡老人,只要家里做了吃的,他总是想办法“倒腾”出一些给送过去。

说到对爷爷的第一印象时,孙子们都异口同声地说:“种树。”整天佝偻着腰、背着一捆树苗、早出晚归……这是镌刻在孙子们记忆里最鲜活的画面。

大约10年前,那时的杨胜宪腿脚还利索,带着全家人绕着村子走了一大圈,“让我们看他的树,沙柳、杨树,都是他种下的。”孙女杨美荣说。

杨美荣从记事起,对家乡最深的记忆便是沙,房前屋后都是沙,一刮风,嘴里全是沙子,上牙和下牙都不敢挨。后来,便是爷爷扛着铁锹背着树苗行走在沙里的记忆。那时,还没有包产到户,很多被沙化的荒地成了杨胜宪的又一个“战场”。他种下了十几亩树,他不仅自己种,还说服村里人和他一起种。

如今从杨胜宪的老屋走出去,到处都是郁郁葱葱的,成片的沙柳、高大的杨树早就锁住了当年的“沙魔”,那些茂密的树木见证了这位老军人是如何一寸寸地保卫着家乡的土地。

临近“八一”建军节,当杭锦旗退役军人事务局的工作人员给他戴上大红花、送上“光荣之家”的牌匾时,当孙子们给他换上军装、五世同堂的儿孙环绕在他膝下时,这个从没有和国家提出任何要求的共和国老兵颤巍巍地敬了个礼说:“我还有一个愿望,希望在有生之年能去北京见一见习近平总书记!”

他的眼神里有种说不出的坚定,一如当初舍生忘死抛家弃子奔赴战场一样。

蒙公网安备15060302000220 技术支持: 内蒙古海瑞科技有限责任公司

蒙公网安备15060302000220 技术支持: 内蒙古海瑞科技有限责任公司